À l’occasion de la sortie de son dernier album, le tome 1 de Harlem, aux éditions Dargaud, Mikael est venu nous parler de son cycle new-yorkais. Un entretien qui s’est tenu le 02 Février 2022, lors d’un live diffusé sur la page Instagram de Yoann, @livressesdesbulles.

Mikael, peux-tu nous dire qui tu es ?

Je suis auteur de bandes dessinées, installé au Canada dans la ville de Québec.

J’ai fait des études qui n’ont rien à voir avec la bande dessinée. Je suis complètement autodidacte. J’ai grandi dans la bande dessinée. Chez mes parents, il y avait les grands classiques, Astérix, Tintin, Lucky Luke. C’est comme ça que j’ai connu le monde de la bande dessinée. Et puis j’ai toujours eu envie d’en faire mon métier.

Comment as-tu appris le métier d’auteur de bandes dessinées ?

J’ai appris sur le tas. Je n’avais aucune formation, je le faisais avec toute la bonne volonté du monde. Petit à petit, je suis allé chercher dans des livres, auprès de collègues que je rencontrais sur des salons, lors de mes premiers festivals de bande dessinée. Je leur demandais des petits trucs et des astuces.

Dans les années 2000, j’ai publié mon premier livre en jeunesse. Après des séries d’aventures jeunesse, j’ai plutôt fait des contes jeunesse chez Clair de Lune. Ensuite en 2012, on m’a proposé un scénario de Thierry Lamy qui a donné la trilogie Promise chez Glénat.

Depuis 2016, je suis sur mon cycle new-yorkais avec Giant, Bootblack puis Harlem aux éditions Dargaud.

Te sens-tu plus scénariste ou plus dessinateur ?

Je suis un auteur, ce que j’aime c’est raconter des histoires. Donc j’ai trouvé mes marques depuis 20 ans maintenant, en maîtrisant tout. Des fois, ce n’est pas évident de travailler comme scénariste ou comme dessinateur avec un scénariste. Le fait de maîtriser tout, d’un bout à l’autre de l’histoire, fait que, quand je suis en train d’écrire un scénario, je pense déjà à la scène suivante.

Ce que je préfère c’est le découpage, transformer une histoire en narration de bande dessinée. Après, le dessin en lui-même c’est juste une mise en forme. On essaie de faire de jolis dessins avec de belles couleurs. Mais la fondation, c’est la narration.

Comment t’est venue l’idée de ces histoires qui se déroulent à New-York ?

En fait, le cycle new-yorkais est parti de mon envie de dessiner la ville de New-York tout simplement. Je suis retombé sur la célèbre photo des onze ouvriers qui lunchent les pieds dans le vide, au soixante-neuvième étage du Rockefeller Center en construction en 1932.

Lunch atop a skyscaper 1932

Ça a été ma porte d’entrée pour Giant, je voulais raconter les bâtisseurs de New-York. Moi-même étant immigrant français installé en Amérique du Nord, je voulais parler d’immigration et montrer que ceux qui construisent les villes, ce sont les petites gens.

Et pour Bootblack et Harlem ?

J’avais déjà en tête d’autres histoires, notamment cette histoire d’un fils d’émigrants allemands qui se retrouverait dans l’uniforme américain. C’est Bootblack, il irait combattre ses ancêtres pendant la Seconde guerre mondiale. Je trouvais intéressant ce retour aux racines.

Et puis pour la troisième histoire, j’avais plusieurs pistes avec la communauté afro-américaine. Pour moi, un New-Yorkais, c’est un Afro-américain. Alors que les États-Unis de la Conquête de l’ouest, de la Conquête spatiale, sont plutôt blancs.

Pour rester dans mon cycle new-yorkais, on est toujours dans les années 1930, le mouvement Harlem Renaissance. Un mouvement culturel dans toutes les formes de l’Art, qui est né après la Première Guerre mondiale et qui a commencé avec le jazz. La culture afro-américaine a été connue dans le monde entier grâce à ça.

Connaissais-tu l’existence du personnage de Stéphanie St Clair avant de débuter Harlem ?

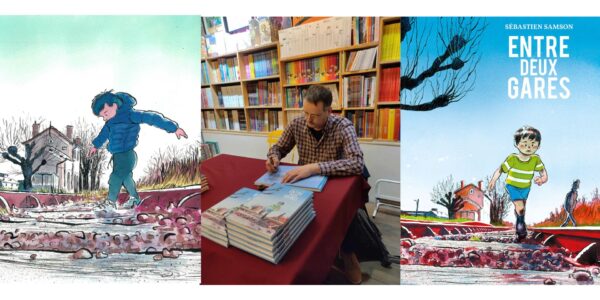

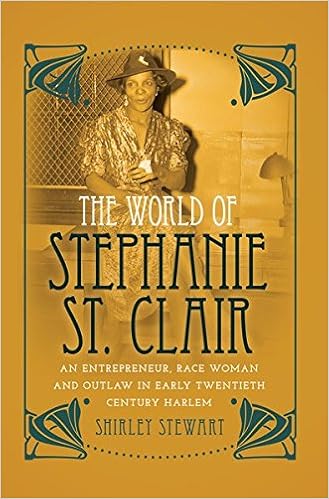

J’ai découvert le personnage de Stéphanie St Clair en 2018. Elle n’était pas très connue à l’époque. Le roman de Raphaël Confiant était sorti en 2015 et puis un autre roman biographique de Shirley Stewart, sorti en 2014 aux États-Unis.

Elle apparaissait aussi dans deux films Hoodlum (1997) et dans le fameux film Cotton Club (1984).

Peux-tu nous expliquer pourquoi tu as dû changer le titre de l’album ?

À l’origine, cet album devait s’appeler Queenie parce que je cherche toujours des titres courts, comme Giant ou Bootblack. Queenie, c’est le surnom que donnait la mafia blanche à Stéphanie St Clair.

Mon histoire raconte une année précise, celle où elle se bat contre la mafia blanche pour garder son business illégal de loteries clandestines à Harlem. C’est le scénario que j’ai écrit en 2019 et que j’ai proposé à Dargaud. Alors que je terminais les pages du tome 1, on a découvert qu’une autre bande dessinée s’apprêtait à sortir sur le même personnage. Elle s’appelait aussi Queenie. Donc, on a pris la décision de changer le titre, pour éviter toute confusion auprès des lecteurs, des libraires, des journalistes.

Le titre Harlem s’est-il facilement imposé ?

En fait, le quartier de Harlem a pris beaucoup plus d’importance qu’au départ dans le scénario. Donc finalement, c’était tout naturel de changer le nom, parce que c’est le personnage principal, omniprésent.

Celui qui raconte l’histoire, c’est Robert Bishop. Bob, un reporter vous emmène dans ce Harlem des années 1930, à la découverte de certains personnages de cette époque-là, dont Stéphanie St Clair. Elle était une femme très influente dans sa communauté et la plus riche femme afro-américaine .

Contrairement à Giant et Bootblack, le paysage new-yorkais ne figure pas sur la couverture de Harlem ? Pourquoi ce changement ?

Comme l’histoire s’appelle Harlem, je n’avais pas besoin de montrer le quartier. Donc à partir de là, le dessin peut explorer une autre voie de présentation de l’histoire. Pas besoin de montrer les buildings, les citernes d’eau au-dessus des bâtiments, les échelles de secours non plus. C’est pour ça que le dessin montre une autre piste et présente les protagonistes de l’histoire. Un hommage aux Afro-américains qui habitent majoritairement le quartier. Avec toujours deux couvertures qui se répondent. Donc Stéphanie St Clair sur la première et puis son garde du corps et amant sur la deuxième, Bumpy Johnson.

Sais-tu à combien d’exemplaires se sont vendues tes deux précédentes séries ?

Giant et Bootblack, ce sont plus de 110 000 exemplaires vendus. Ce qui est très bien pour moi. Giant était ma 19e bande dessinée, la 15e que je faisais tout seul, scénario, dessin, couleur. C’est la première bande dessinée qui m’a fait sortir de l’ombre. J’avais des publications qui avaient quelques bonnes critiques mais qui restaient toujours un petit peu en dessous des radars. Depuis Giant, je peux maintenant montrer mon travail à un plus grand nombre. Les ventes sont encourageantes, donc je continue.

As-tu senti qu’avec Giant, il se passait quelque chose au niveau de ta reconnaissance professionnelle ?

Giant c’est l’aboutissement de quinze ans de travail. Comme je suis autodidacte, ça m’a pris plus de temps que pour d’autres auteurs. J’ai eu besoin d’apprendre le métier, pour comprendre la grammaire de la bande dessinée. De même, pour le côté graphique.

Beaucoup d’éditeurs ont été intéressés alors que jusqu’à présent personne ne me connaissait. Le dossier les a interpellés donc je me suis dit ok je tiens peut-être quelque chose. Mais comme je suis quelqu’un qui doute beaucoup, tout le temps, je n’y croyais pas tant que ce n’était pas sorti. Je le pressentais quand même, mais après il y a toujours le doute.

Comment se fait-il qu’on retrouve des personnages communs à tes récits ?

Mon cycle new-yorkais est un un gros cross over où on retrouve des personnages à droite à gauche. On fait référence dans un album à un événement qui s’est passé dans un autre. Dans Harlem, Bob le reporter est le voisin de Giant. Les deux Bootblack, on les retrouve dans Giant.

Comment es-tu arrivé chez un grand éditeur comme Dargaud ?

J’ai beaucoup lu d’albums de Jean-Claude Mézières, et donc de Valérian. C’est la première bande dessinée que je me suis achetée avec mon argent de poche. C’était chez Dargaud et pour moi ça, a toujours été la maison d’édition avec qui je rêvais de travailler et de collaborer.

Le contact que j’ai eu avec Yves Schlirf était vraiment bon. Après j’ai découvert aussi toute l’équipe éditoriale derrière et avec eux, je suis vraiment aux petits oignons, un vrai travail de collaboration, d’échanges. C’est vraiment confortable de travailler dans ces conditions-là.

Quels sont les quartiers de New-York que tu as voulu mettre en lumière dans tes albums ?

À chaque fois, l’histoire se passe dans un quartier différent de New-York. Giant était dans le Lower East Side, là où il habitait avec les ouvriers. Puis ils montaient dans Midtown, donc autour de la 49e rue pour construire le Rockfeller Center.

Avec Bootblack, là on est plus dans le quartier Fulton Market, au pied du Brooklyn Bridge côté Manhattan, le quartier du marché aux poissons. Je voulais rappeler le côté très portuaire de New-York, qui est en fait à la base un immense port.

Avec Harlem, on est passé dans le quartier nord de Manhattan, au nord de la 110e rue, à la limite de Central Park. Donc effectivement, après je peux très bien faire quelque chose qui se passe dans le West Side ou carrément dans le Queens, dans le Bronx ou Brooklyn.

N’est-ce pas compliqué dans un récit actuel, d’utiliser certains mots usuels dans les années 1930, mais bannis aujourd’hui ?

Le n word est utilisé pour mettre en contexte l’époque et j’ai écrit un message d’avertissement en page copyright. Effectivement, ce mot est très injurieux, on ne doit pas l’utiliser. Mais lorsqu’on écrit une fiction historique qui se passe dans ces années-là, on est obligé de l’utiliser parce que c’était comme ça. Les us et coutumes de l’époque. Et malheureusement, cela perdure encore aujourd’hui, dans certains coins des États-Unis.

Il ne faut pas oublier comment l’Histoire s’est déroulée et si je l’utilise, c’est justement pour le dénoncer et montrer comment ça se passait avant. On ne peut malheureusement pas faire autrement. J’ai été obligé de l’intégrer dans mon histoire parce qu’il faut un côté vraisemblable, bien que ce soit une fiction. Tout comme je montre des voitures, des costumes, des enseignes d’époque, il faut que j’utilise un vocabulaire d’époque. Ça fait partie de la narration et de l’écriture du scénario.

Ton personnage principal n’est pas ménagé par les hommes.

Stéphanie St Clair est une femme afro-américaine immigrante et on l’attaque sur ces trois points là, qu’elle ne peut pas changer. Ce sont ces trois points qui font ce qu’elle est. Quand on lui fait remarquer ça, et bien, il ne faut pas y aller avec des pincettes mais de façon franche. Il ne faut pas effleurer le sujet, il faut créer l’émotion, sentir la vie intérieure des personnages. Et ça passe par des insultes.

Les communautés étaient toujours en friction. Effectivement Dutch Schulz, son ennemi de la mafia blanche, la dénigre en tant que femme. Il a des mots injurieux en tant que femme. La police la dénigre avec le fait qu’elle soit afro-américaine. Et Bumpy Johnson, son bras droit et amant, ainsi que la communauté harlemite, lui font toujours remarquer que c’était une migrante. Il l’appelle Frenchy et puis tous les autres, The French Madame.

Pourquoi avoir fait ce choix d’utiliser des flashbacks ?

Mes flashbacks sont muets, je donne des infos comme ça, des bribes. C’est un petit peu comme ses souvenirs à elle, que voit le lecteur. Ils comblent les vides entre les différentes scènes que que je montre. Ces scènes de flashback, seul le lecteur les a en information. Les protagonistes de l’histoire, comme Bob le reporter, ne savent pas ce qui s’est passé avant. C’est une façon de mettre le lecteur entre l’auteur et les protagonistes de l’histoire. Pour montrer ce par quoi elle est passée.

On va comprendre ainsi pourquoi et comment elle s’est fabriqué cette carapace, cette armure de protection de Madame Queen, un de ses surnoms. Comment elle a créé ce personnage froid, distant, intransigeant pour pouvoir exister justement dans ce monde d’hommes blancs alors qu’elle est une femme afro-américaine et immigrante.

D’où vient le dossier graphique qui figure en fin d’album ?

C’est le carnet de croquis de voyage, suite à mon séjour de repérage à Harlem. Je vais toujours sur place depuis Giant. Je ne suis pas très loin de New-York, neuf heures de voiture ou une heure et demie d’avion. Ça se fait très bien et donc j’y vais pour m’imprégner de la ville. Même si elle a changé, il y a encore un petit côté années 1930 qu’on peut retrouver.

Comment procèdes-tu pour effectuer tes recherches ?

Je prends beaucoup de photos parce que je ne suis pas un dessinateur tout terrain, qui sort son carnet de croquis tout le temps. Après je dessine dans des petits carnets, les repérages des lieux. Notamment le 409 Edgcombe avenue, là où Stéphanie St Clair a vraiment habité. Je m’y suis beaucoup attardé parce que c’était important que je marche dans ses pas.

Je m’inspire également de ce que je ressens sur place, des livres que je trouve, des photos que je fais. Mais aussi d’autres choses que je trouve dans les musées et sur internet. Je fais un mix de tout ça. Il faut manger de la documentation pour comprendre comment ça se passait à l’époque. Mais après, il faut pouvoir s’en détacher. Je raconte une histoire humaine donc centrée sur les personnages, même si le quartier de Harlem est un personnage principal. Il faut lui donner vie.

Contrairement à Giant et Al, Stéphanie St Clair a vraiment existé. Qu’est-ce que cela change pour toi, dans ton travail ?

C’est la première fois que je travaille vraiment avec des personnages historiques donc il faut que je vois un petit peu leurs visages. Malheureusement, pour Stéphanie St Clair, il n’y a pas grand chose. On doit se baser sur quelques photos. J’en ai trouvées, prises au poste de police après avoir tiré sur son mari à la fin des années 1930.

:focal(1262x1069:1263x1070)/https://tf-cmsv2-smithsonianmag-media.s3.amazonaws.com/filer/f1/cb/f1cbb365-fc59-4c6d-8b20-66c22d2bc6ef/stephanie-st-claire.jpeg)

Après je me détache quand même du vrai personnage pour essayer de trouver une actrice qui l’incarnerait le mieux possible. J’ai fait la même chose pour Lucky Luciano, Bumpy Johnson ou Dutch Schultz. J’essaie de voir ce qui se dégage du personnage. Pour Stéphanie St Clair, c’est l’actrice Thandiwe Newton. Dans Westworld, elle est très déterminée, très froide, exactement comme mon personnage.

Pourquoi as-tu choisi de ne pas retracer toute la vie de Stéphanie St Clair ?

Je me suis focalisé sur sur une période des années 1930, quand la mafia blanche, sentant la fin de la prohibition arriver, veut s’accaparer le business des loteries clandestines de la mafia afro-américaine.

Mais plus il y aura de créations, qui vont parler de Stéphanie St Clair ou d’autres personnages un peu oubliés de l’Histoire comme Madame C.J. Walker, mieux ce sera, parce qu’on va les remettre sur le devant de la scène. Des personnages oubliés de la grande Histoire parce que c’étaient des femmes, des Afro-américaines. Souvent ce sont des hommes blancs qui écrivent l’Histoire, donc on n’en parle pas.

Comment ont été accueillis tes albums outre-Atlantique ?

Ce cycle new-yorkais a été bien accueilli au Québec. Giant a bien fonctionné. L’aspect immigration, dont je parle, a trouvé une résonance auprès des lecteurs d’ici. Donc c’était une agréable surprise, parce que je ne savais pas du tout à quoi m’attendre, par rapport au public québécois.

La bande dessinée a été traduite par un éditeur new-yorkais. Giant est sorti en pleine pandémie en 2020, Bootblack va sortir au mois de mai (2022). Ce premier album a été également très bien accueilli dans le Canada anglophone et aux États-Unis. Les Américains sont souvent surpris de voir que des étrangers à leur culture ont une vision très particulière, souvent très vraie et très cinglante, de leur pays.

![Giant (English Edition) par [Mikaël]](https://m.media-amazon.com/images/I/51C8xwgQ7TL.jpg)

Dans quelles conditions te mets-tu pour travailler ?

Je travaille de chez moi avec ma grande tablette graphique. Mes personnages sont là, des ouvrages de référence à droite à gauche. Je travaille cinq jours sur sept. J’ai réussi à faire une vraie coupure en fin de semaine, les samedis et dimanches. Donc je travaille neuf heures par jour, de 8 heures à 17 heures non-stop. Je ne m’arrête pas le midi.

J’ai besoin de ce rythme-là pour pouvoir avancer. La bande dessinée prend beaucoup de temps. C’est très chronophage donc il faut vraiment que je sois concentré. J’avance par groupes de cinq pages. Je prends mon script et je découpe cinq pages. Je fais le crayonné, l’encrage et la couleur puis je passe ensuite aux cinq suivantes. Mon script est fait à l’avance.

Arrives-tu à travailler sur deux projets en même temps ?

Une fois que le tome 1 est sorti, que l’histoire est lancée, les personnages sont bien là et le script est écrit en amont. Alors là, dès que je peux, je dégage une partie de mon esprit pour commencer à penser à la suite. Ça roule tout seul d’un point de vue graphique et l’histoire est sur de bons rails.

Avant de commencer un nouveau diptyque, je me prends deux mois pour faire de la pré-production. Je regarde les décors dont j’ai besoin, je fais un repérage des endroits, intérieurs et extérieurs. Ensuite je prépare des dossiers de photos. Je réalise tout mon casting, avec des recherches de coiffures, de vêtements. Et quand je commence l’histoire, j’ai tout à disposition et je n’ai plus qu’à aller piocher dedans.

Comment travailles-tu sur tes dessins ?

Je travaille sur tablette graphique. Maintenant, je suis habitué à plus ou moins appuyer sur mon stylet, pour plus ou moins foncer mon dessin. Je me suis créé mes propres outils qui reproduisent des plumes, des pinceaux secs, des pinceaux trop humides. Donc là, je suis habitué avec cette interface de la tablette numérique.

Si je devais refaire ça sur du vrai papier, avec de l’encre et des pinceaux, il faudrait que je me réapproprie les outils. En fait, ça me prendrait cinq à six mois minimum, parce que je n’ai pas du tout l’expertise pour ça. Alors que je l’ai sur tablette graphique, mais pas en vrai.

Qu’en est-il du tome 2 de Harlem ?

Le tome 2 de Harlem est bien avancé, il sortira quelque part en 2023, au printemps. Ou bien on attendra peut-être la rentrée littéraire en septembre, octobre. Je ne sais pas encore pour l’instant.

Là, je suis en pleine réflexion avec mes deux éditeurs chez Dargaud puisqu’on discute, depuis quelques mois, de l’après Harlem. J’ai d’autres histoires sur New-York, deux synopsis qui sont déjà validés par l’éditeur. Mais je ne voudrais pas faire l’histoire de trop. Est-ce que je vais enchaîner tout de suite avec une quatrième histoire ou faire une pause ?

Qu’as-tu donc décidé ?

Donc pour l’instant, je suis plutôt parti pour faire une pause en travaillant sur une histoire complète dans un autre univers. Je vais travailler sur un roman graphique de 150, 200 pages, qui se passera encore en Amérique du Nord. Avec peut-être quelques scènes qui vont se passer à New-York. Le traitement graphique se rapprochera plus des scènes de flashback dans Harlem. Du monochrome, avec un dessin un peu moins fouillé, plus léger. C’est normal, parce que quand on fait un roman graphique, on doit aller plus vite quand même.

Ce nouveau projet est-il déjà signé ?

L’avantage de travailler avec Dargaud et d’être bien avec ses éditeurs, c’est qu’on en parle. C’est déjà bien avancé, le synopsis est validé. Maintenant, il faut avancer sur le scénario. Ce n’est pas encore signé mais il n’y a pas de soucis.

As-tu des séances de dédicaces qui sont prévues pour Harlem ?

Avec les nouvelles dates d’Angoulême, Dargaud m’a tout de suite programmé une nouvelle tournée en Europe. Pour mars, autour d’Angoulême. Je ferai quelques dates en France puis ensuite en Belgique. Avant de revenir au Québec pour faire le lancement ici. La bande dessinée sort toujours avec un décalage d’un mois, un mois et demi par rapport à l’Europe.

Pour terminer, peux-tu nous parler d’un de tes coups de cœur graphiques ?

Les bandes dessinées, j’en lis de moins en moins. Pour qu’une bande dessinée me marque, il faut qu’elle m’embarque comme tout lecteur. Que j’oublie de décortiquer toute la narration qui se cache derrière. Ce n’est jamais évident. Il y en a deux qui me sont venues tout de suite à l’esprit, même si elles ne datent pas d’hier.

Malgré tout de Jordi Lafebre et puis New-York Cannibals de François Boucq et Jérome Charyn.

Il y a aussi Emmanuel Lepage, qui est un copain. J’aime beaucoup ce qu’il fait mais là, je n’ai pas d’album de lui parce qu’il n’en a pas sorti récemment. Voilà c’étaient les deux albums qui m’ont vraiment marqué ces deux dernières années.

Merci beaucoup Mikael pour tout ce temps que tu nous as accordé et pour toutes les explications que tu nous as données, au sujet de Harlem, ton nouvel album, dont on attendra la suite avec beaucoup d’impatience.

CET ENTRETIEN ET SA RETRANSCRIPTION ONT ÉTÉ RÉALISÉS DANS LE CADRE DU LIVE QUI S’EST TENU MERCREDI 02 FÉVRIER 2022 SUR LA PAGE INSTAGRAM DE YOANN DEBIAIS @LIVRESSEDESBULLES .

SI VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS, N’HÉSITEZ PAS À REGARDER LE REPLAY DU LIVE.

- Harlem T1

- Auteur : Mikael

- Éditeur : Dargaud

- Prix : 14,50 €

- Parution : 21 Janvier 2022

- ISBN : 9782505110804

Résumé de l’éditeur : Harlem, 1931. Au cœur de la Grande Dépression, l’inventivité est mère de sureté pour joindre les deux bouts. Stéphanie St. Clair, dite Queenie, l’avait déjà bien compris en débarquant à New York il y a maintenant presque vingt ans. L’inventivité quand on est une femme et que l’on est noire, c’est bien plus qu’une nécessité. C’est une question de survie. En quelques années, cette jeune servante antillaise immigrée s’est affranchie du poids de la servitude ancestrale. Mieux encore, elle a créé son propre rêve américain : la loterie clandestine d’Harlem. Une ascension qui fait grincer des dents, tant du côté des autorités locales que de la mafia blanche. Dutch Schultz, dit le Hollandais, un mafieux sans scrupule, compte bien faire main basse sur le royaume de la « Frenchy » . Mais c’est sans compter la détermination et l’impétuosité de Queenie, dont le lourd passé continue de guider les pas… Après Giant et Bootblack, Mikaël nous emmène dans le Harlem de la prohibition pour un nouveau diptyque new-yorkais en clair-obscur, à la rencontre d’une femme aussi forte qu’énigmatique.

À propos de l'auteur de cet article

Claire & Yoann

Claire Karius @fillefan2bd & Yoann Debiais @livressedesbulles , instagrameurs passionnés par le travail des auteurs et autrices de bandes dessinées, ont associé leurs forces et leurs compétences, pour vous livrer des entretiens où bonne humeur et sérieux seront les maîtres-mots.

En savoir